[Crítica – Mostra SP 2025] Sirāt (2025)

Logo no início, um texto explica que “Sirāt”, em árabe, é a ponte estreita que separa o céu do inferno. E é exatamente isso que o filme encena — um purgatório em meio ao caos global, onde a morte e o sofrimento se tornam inevitáveis, mesmo nos lugares mais isolados da Terra. Laxe sugere que estamos todos atravessando essa ponte juntos, compartilhando o colapso coletivo do mundo.

Sirāt, produção espanhola escolhida como representante do país ao Oscar internacional acompanha Luis (Sergi López) e seu filho Esteban (Bruno Núñez Arjona). Pai e filho viajam pelo deserto do Marrocos à procura da filha desaparecida de Luis. O roteiro nunca explica exatamente como ou por que ela sumiu — apenas sabemos que eles seguem sua pista até uma festa rave perdida no deserto.

Quando percebem que o evento não trará respostas, Luis decide continuar a busca rumo a outro festival, mesmo com o calor escaldante e o risco de o carro não resistir. No caminho, ele recebe ajuda de um grupo de frequentadores habituais dessas raves, que transformaram esse estilo de vida em rotina.

Quando a polícia local invade a festa e dispersa o público, um pequeno grupo de ravers franceses — Steff, Josh, Bigui, Jade e Tonin — se separa da caravana principal em seus trailers adaptados. Figuras mutiladas, andarilhas, vivendo em caminhões industriais que cruzam o deserto de festa em festa. Relutantes, acabam formando uma espécie de família improvisada com Luis e Esteban, que decidem fugir da vigilância militar e seguir com eles rumo à lendária segunda rave, iniciando uma espécie de road movie trágico, pontuado por mortes, explosões e uma dor quase indescritível.

O tom inicialmente flerta com a dramédia de deslocamento, quando o carro de Luis mal resiste às estradas e o pequeno cachorro Pipa adoece — talvez após ingerir fezes com resquícios de LSD. Há momentos de doçura e humor, suficientes para nos fazer acreditar que o filme abandonará o mistério da filha e se tornará uma road movie excêntrica e psicodélica.

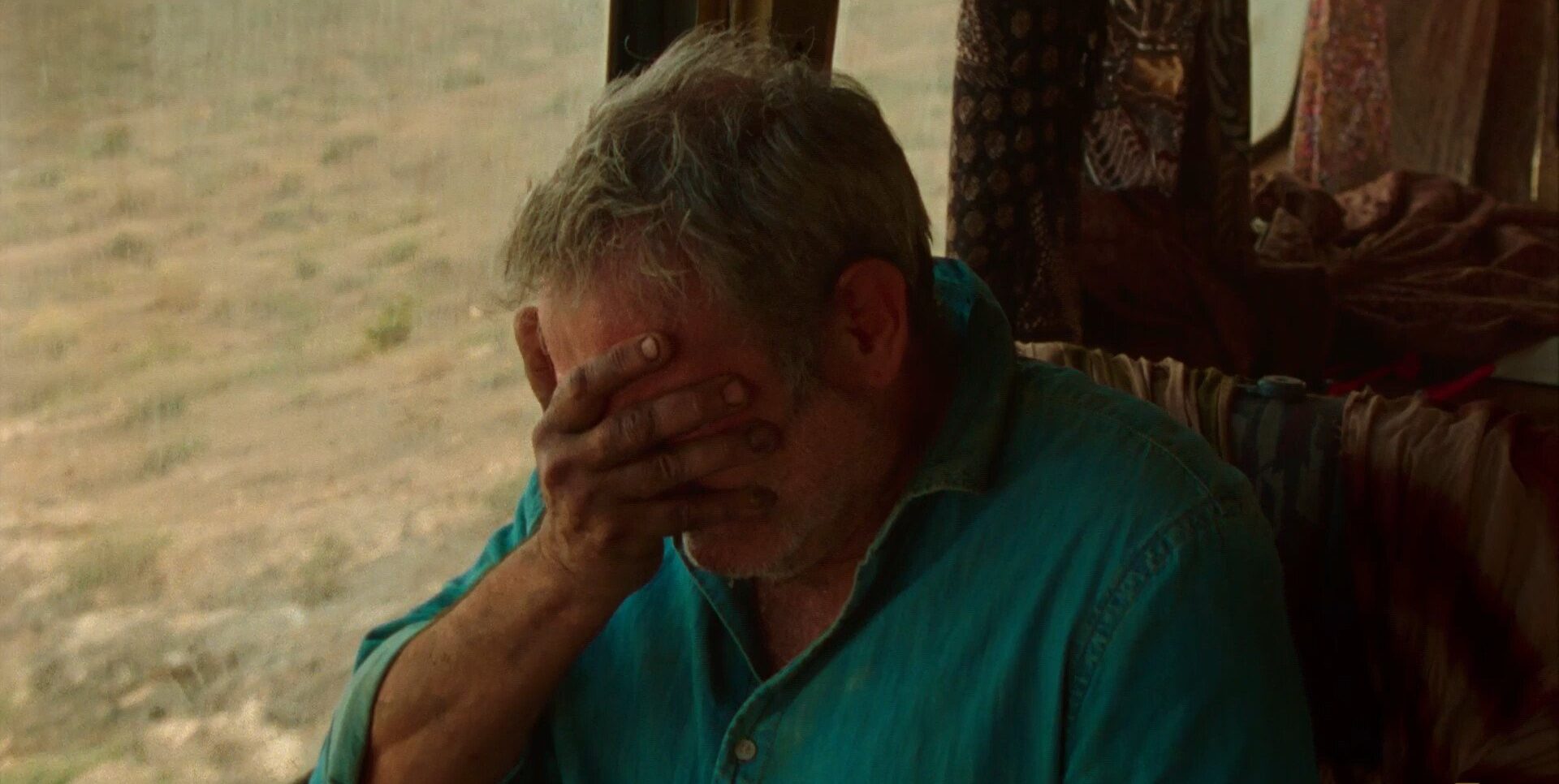

Na segunda metade, o tom muda: o filme abandona o otimismo e se torna sombrio, com um senso crescente de ameaça e desespero. Uma tragédia devastadora explode — um golpe seco, como um soco na garganta. A partir daí, o filme deixa de ser um drama existencial e se converte em algo mais radical, mais simbólico, mergulhando em um território onde realidade e alegoria se dissolvem. Quando decide prender o espectador à cadeira, o diretor o faz com uma precisão rara, sustentando o suspense com planos longos e distantes, sem cortes, que nos coloca dentro da perspectiva dos personagens. Nessas cenas, é impossível prever o que virá a seguir.

O filme é, ao mesmo tempo, trágico e hipnótico. Difícil desviar o olhar durante suas duas horas de melancolia inescapável — e é impossível não admirar o controle que Laxe exerce sobre o espectador. Laxe mantém controle absoluto do caos. Seu domínio sobre o tom — que vai do realismo ao delírio — culmina em um clímax absurdo e aterrorizante. Quando o filme parece nos embalar em um estado de transe, Laxe rompe o feitiço com uma sequência de cenas de tensão extrema, nas quais os personagens literalmente se equilibram à beira do abismo.

O som eletrônico composto pelo músico francês Kangding Ray surge como um contraponto estranho e hipnótico à vastidão silenciosa do deserto, conduzindo a narrativa e marcando momentos decisivos da jornada. A trilha eletrônica é o fio condutor: suas batidas reverberam como se a rave nunca tivesse acabado, reforçando o caráter hipnótico das cenas noturnas, com os comboios avançando pelo nada, faróis flutuando como fantasmas.

Em determinado momento, Bigui pergunta: “É assim que o fim do mundo se parece?” E sim — é exatamente isso. “Não sei, o mundo tá acabando faz tempo”. Durante a travessia pelo norte da África, Laxe intercala momentos de humanidade e brutalidade, levantando temas como a força das famílias escolhidas, a arrogância ocidental diante da natureza e a ilusão de que podemos dançar enquanto tudo desaba ao nosso redor. O diretor parece afirmar que não há como dançar até o fim do mundo — apenas encará-lo.

Nos minutos finais, Sirât se torna uma meditação sobre o que resta da humanidade diante do acaso e da força indomável da natureza. Como diz Jade, quando Luis critica o som distorcido de seu alto-falante reformado: “A música não é pra ouvir. É pra dançar.”

Cada imagem pulsa de simbolismo: migração, perda, fé, sobrevivência, a ilusão de controle. As raves funcionam como microcosmos de esperança — comunidades frágeis que resistem à devastação com dança, luz e união.

A jornada de Luis, por fim, ultrapassa a busca familiar e se torna metáfora para o deslocamento humano, para os refugiados e sobreviventes que caminham por um mundo em ruínas. Sirât nos força à empatia — porque coloca o espectador dentro da travessia, onde cada passo é um risco.

Laxe nos obriga a encarar o abismo e manter o olhar. Nos faz medir o peso da perda, o limite da resistência e a fragilidade da esperança. É um filme que não permite prever nada. Quando parece calmo, prepara o golpe. Quando parece gentil, rasga. Somos obrigados a encarar o apocalipse.

Os saltos tonais são radicais — mas nunca gratuitos. Tudo é milimetricamente orquestrado. O que assistimos é fisicamente exaustivo e emocionalmente devastador. É como um teste de resistência: você quer desviar o olhar, mas não consegue. O resultado é um filme hipnótico, brutal e profundamente humano, onde dançar talvez seja apenas uma maneira de suportar o apocalipse.

Sirāt faz parte da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que ocorre entre 16 e 30 de outubro. O filme foi vencedor do prêmio do júri no Festival de Cannes.